Durant l'été 2024, je suis parti en road trip en van dans les Alpes du Sud pour une durée de quinze jours. Pour cela, j'ai récupéré mon véhicule (un Volkswagen California) à l'agence We Van de Grenoble (auprès de laquelle j'avais effectué une réservation en ligne en amont) et suis parti sur la route le lundi 15 juillet.

Après un premier stop à La Grave puis un second à La Clarée, j'ai repris le volant en direction du Col de l'Izoard. Sur cet itinéraire, j'étais presque "obligé", en tant qu'ancien professeur de SVT, de m'arrêter une journée pour (re)faire l'ascension du Mont Chenaillet ! Celui-ci constitue en effet une curiosité géologique célèbre dans le monde entier pour les roches qui le constituent. Tout géologue, expert ou simple amateur, se "doit" donc d'y passer au moins une fois dans sa carrière.

Dans cet article, je vous livre tous les détails concernant cette randonnée, y compris ce que sont ces fameuses roches et ce qu'elles nous apprennent sur l'histoire mouvementée de la région. Alors, vous me suivez ?

1 - Le parcours classique

À chaque randonnée, son point de départ. Pour celle-ci, j'ai choisi, les deux fois que je l'ai faite, de partir de Cervières (petit bourg situé sur la D902 entre Briançon et le Col de l'Izoard). Pour trouver le début du sentier, commencez par traverser Cervières en voiture puis prenez la route des "Fonds de Cervières" (suivre les panneaux "Les Fonds"). Après 15 minutes de roulage environ, à proximité des fermes de La Chau, trouvez en bord de route le petit parking dédié à cette randonnée et garez-y votre véhicule (présence de panneaux d'interprétation réalisés par le CBGA - Centre Briançonnais de Géologie Alpine). Engagez-vous alors sur le sentier qui monte d'abord assez sévèrement jusqu'à atteindre le Lac des Sarailles. Là, on découvre le célèbre panorama du Mont Chenaillet avec, sur la gauche, la "Cabane des Douaniers", et, sur la droite, la ligne de crête faisant l'ascension de son versant Ouest.

Lac des Sarailles

La suite de la randonnée m'a vu contourner le lac par la gauche et monter doucement vers la "Cabane des Douaniers". Sur cette partie, ne manquez pas de remarquer la présence de larges zones dénudées laissant apparaître une roche noire très fragmentée. L'examen de celle-ci révèle la présence de deux types de cristaux : les uns formant des facettes à reflets métalliques (des pyroxènes), les autres sombres et mats et semblant entourer les pyroxènes (des péridots, encore appelés olivine). Du fait de cette composition minéralogique, on peut dire que cette première roche est une péridotite (hydratée, pour les puristes, ce qui explique que les péridots n'aient pas ici leur couleur vert olive caractéristique mais soient noirs).

Péridotite

(près de la "Cabane des Douaniers")

Une fois la cabane passée, j'ai suivi les panneaux de direction invitant à s'engager sur la ligne de crête faisant l'ascension du Mont Chenaillet. Dans une première moitié, le

chemin m'a alors fait passer entre des blocs grossiers (parfois de plusieurs mètres) et de couleur assez claire. En observant de plus près la roche constitutive de ces blocs, on peut voir qu'elle

est à nouveau formée de deux types de cristaux : les uns blancs (des feldspaths plagioclases) et les autres vert sombre à reflets métalliques et parfois rouillés (des pyroxènes). La roche est par ailleurs entièrement

cristallisée avec des cristaux de grande taille jointifs les uns aux autres : ce qu'on appelle une roche grenue. Du fait de sa texture (grenue) et de sa composition minéralogique (feldspaths

plagioclases + pyroxènes), on peut dire que cette seconde roche de l'itinéraire est un gabbro.

Gabbro

(première partie de l'ascension)

Dans la seconde

moitié de l'ascension, le terrain s'est peu à peu transformé et les gros blocs de roche de disparaître au profit d'éboulis plus sombres mais aussi beaucoup plus fins (centimétriques) pouvant rouler sous la chaussure et nécessitant un pied sûr. De ces éboulis "émergent" des roches en boules dont on ne pourra que remarquer les

silhouettes étranges. Du fait de leur couleur noire et de leur forme caractéristique, on peut dire qu'il s'agit de basaltes en coussins (pillows lavas) dont l'étude microscopique

au laboratoire confirmera la texture (microlitique) et la composition minéralogique (feldspaths plagioclases + pyroxènes).

Basalte

(deuxième partie de l'ascension)

Après 2 h 30 de marche environ et avoir parcouru 5 km de distance et 750 m de dénivelé positif, j'ai atteint le sommet du mont sur lequel j'ai trouvé une table

d'orientation permettant de profiter de la vue à 360°. Je ne résiste pas à l'envie de partager une photo prise en 2003 ! A l'époque, j'étais jeune prof de SVT et la géologie alpine faisait son

entrée dans les programmes de terminale S. Pour me former sur le sujet, j'avais donc participé à un stage d'été, organisé par le CBGA, qui m'avait donné l'occasion de gravir une première fois le

Chenaillet (ma seconde fois ayant donc eu lieu 21 ans plus tard !).

Sommet du Chenaillet

(stage CBGA août 2003)

***

2 - Détour par le Collet Vert et retour

Passé le sommet, j'ai ensuite entrepris d'en redescendre par le versant opposé. Pour cela, je me suis engagé vers l'Est sur le chemin prenant la direction de la

gare d'arrivée des télésièges de Montgenèvre. Si vous empruntez ce chemin, soyez vigilants lors de vos premiers pas puisque celui-ci débute de manière assez pentue et peut s'avérer glissant. Une

section est d'ailleurs protégée par une main courante que l'on ne manquera pas d'utiliser. Puis, la pente s'adoucit et le chemin traverse une zone herbeuse beaucoup plus facile. Dans celle-ci,

trouvez sur la droite la sente discrète redescendant plein Sud vers Cervières via le Lac Noir. C'est par elle que s'effectuera le retour. Mais avant, je vous conseille très fortement de la

laisser de coté et de pousser un peu plus loin pour aller voir de plus près l'imposante falaise situé en contrebas des télésièges : le Collet Vert.

Collet Vert

Pour s'approcher de cette falaise, rien de plus simple puisqu'il suffit de dépasser la gare d'arrivée des télésièges et de poursuivre sur quelques lacets sur le chemin descendant vers Montgenèvre. Attention toutefois à ne pas trop descendre sur ce chemin puisque tout ce qui y sera fait dans un sens à l'aller devra l'être dans l'autre sens au retour. Fort heureusement, le sentier passe au plus près de la falaise après seulement quelques lacets. C'est là que je vous conseille de vous arrêter. Et de découvrir alors que celle-ci est à nouveau constituée de basaltes en coussins (pillows lavas) par milliers lui donnant son allure grumeleuse.

Basaltes en coussins du Collet Vert

La suite et fin de cette randonnée consiste alors à remonter vers les télésièges puis jusqu'au pied du Mont Chenaillet. Là, retrouvez sur la gauche la sente descendant plein

Sud vers Cervières et engagez-vous y. Celle-ci permet de retourner tranquillement jusqu'au parking de départ en suivant un versant très agréable, fleuri, et abritant le joli Lac

Noir. La boucle est bouclée en moyenne en 5 h 30 de marche.

Lac Noir

***

3 - Interprétations géologiques

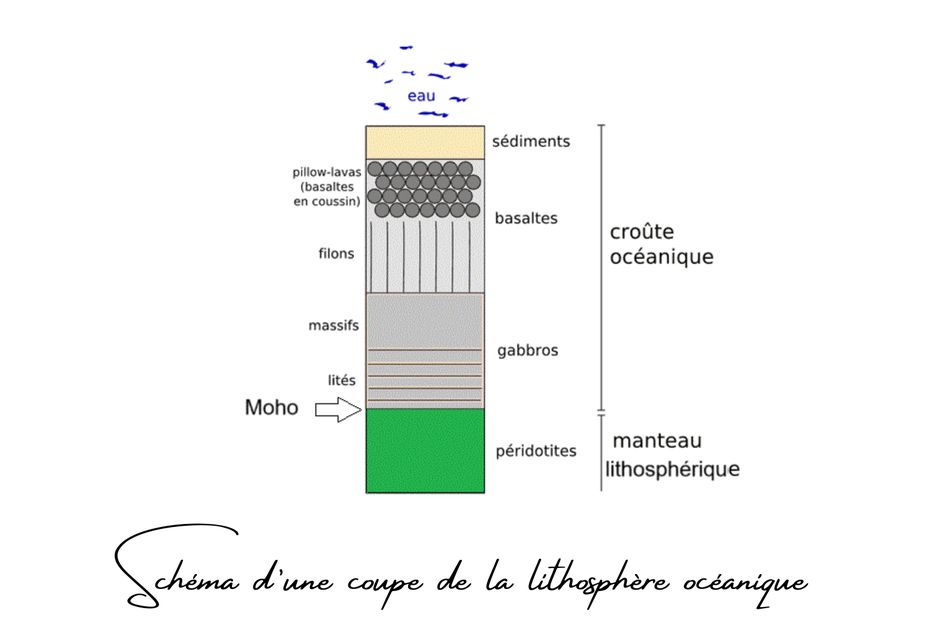

Au cours de cette ascension du Mont Chenaillet, nous avons donc rencontré successivement trois roches singulières : de la péridotite (au niveau de la "Cabane des

Douaniers"), du gabbro (dans la première moitié de l'ascension le long de la ligne de crête) et du basalte (dans la seconde moitié puis au Collet Vert). La singularité de ces roches tient au fait

qu'on les trouve normalement au fond... DES OCÉANS ! Et de comprendre que nous venons de marcher sur une lithosphère océanique. Dans celle-ci, la péridotite constitue la partie

mantellique (manteau lithosphérique), le gabbro représente la partie inférieure de la croûte océanique (séparée du manteau sous-jacent par le Moho) et le basalte est la partie supérieure de la

croûte océanique (voir schéma ci-dessous).

Outre la nature des roches que nous avons rencontrées, on peut aussi s'intéresser à leur forme, notamment celle des basaltes en "boules". En français, on parle pour les désigner de basaltes en coussins (et en anglais, de pillows lavas). Cette forme est importante à souligner car elle ne peut apparaître que dans un contexte bien précis qui est celui du volcanisme sous-marin. En effet, lorsque la croûte océanique est fabriquée à l'axe d'une dorsale, de la lave remonte jusqu'à jaillir au contact de l'eau de mer par plusieurs milliers de mètres de profondeur. La température de l'eau étant proche de 0°C, cela va avoir pour effet que la lave va presque immédiatement se solidifier à son contact, tout du moins en surface. Mais la lave continuant de pousser sous la fine pellicule nouvellement durcie, celle-ci se dilate et les fameuses "boules" d'apparaître. Marcher au Chenaillet c'est donc fouler des roches qui se sont formées au fond des océans à plusieurs milliers de mètres de profondeur.

Reste à comprendre ce que ces roches font au beau milieu des Alpes ?

Pour répondre à cette question, remontons le temps. Il y a 140 millions d'années (Ma), la France (appartenant à la croûte continentale européenne) et l'Italie (appartenant à la croûte continentale africaine) sont séparées l'une de l'autre par un océan (l'océan alpin) et la chaîne des Alpes n'existe tout simplement pas. Cet océan va ensuite commencer à se refermer il y a 80 Ma par un phénomène de subduction ("glissement" du fond de l'océan alpin sous l'Afrique) et la France et l'Italie se rapprochent l'une de l'autre. Il y a 30 Ma, l'océan finit de se fermer et les deux blocs, initialement séparés, entrent en collision s'écrasant l'un contre l'autre. C'est ce qui va donner naissance aux reliefs des Alpes. Ce faisant, seul un petit bout de lithosphère océanique reste "coincé" entre les deux, sur la ligne de suture : c'est ce qui donnera naissance au Mont Chenaillet, véritable vestige d'un océan aujourd'hui disparu !

***

Écrire commentaire